12º H : "sempre na lua"

PERORAÇÃO

VI – Peroração (utilização de um desfecho forte para impressionar o auditório) – conclusão com uma última advertência aos peixes; retrato dele próprio como pecador; hino de louvor.

Com esta última advertência vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vades consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação mui antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais, que lhe haviam sido sacrificados; mas todos eles ou animais terrestres ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre, que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento ? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício, e os peixes geralmente não, senão mortos; e coisa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregara a eles. Oh quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal! Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor não é chegar ao sacrifício, que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados; vós oferecei-lhe o não chegar aos sacrifício; os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida; vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência.

Ah peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade! Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos, que tomá-lo tão indignamente! Em tudo o que vos excedo, peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão e o vosso instinto melhor que o meu alvedrio. Eu falo mas vós não ofendeis a Deus com palavras; eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória; eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento, eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados; a mim criou-me Deus para o servir a Ele, e eu não consigo o fim para que me criou. Vós não haveis de ver a Deus, e podereis aparecer diante dele muito confiadamente, porque o não ofendestes; eu espero que O hei-de ver; mas com que rosto hei-de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de O ofender? Ah que quase estou por dizer que me fora melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as minhas obrigações, disse a Suma Verdade, que «melhor lhe fora não nascer homem»: Si natus non fuisset homo ille. E pois os que nascemos homens, respondemos tão mal às obrigações de nosso nascimento, contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso.

Benedicite, cete et omnia quae moventur in aquis, Domino: «Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos», e repartidos em dois coros inumeráveeis, louvai-o todos uniformente. Louvai a Deus, porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus, que vos distinguiu em tantas espécies; louvai a Deus, que vos vestiu de tanta variedade e formosura; louvai a Deus, que vos habilitou de todos os instrumentos necessários para a vida; louvai a Deus, que vos deu um elemento tão largo e tão puro, louvai a Deus que, vindo a este mundo, viveu entre nós, e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam, louvai a Deus, que vos sustenta; louvai a Deus, que vos conserva; louvai a deus, que vos multiplica; louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou; e assim como no princípio vos deu sua bênção, vo-la dê também agora. Ámen. Como não sois capazes de Glória, nem de Graça, acaba o vosso Sermão em Graça e Glória.

Padre António Vieira

- Função apelativa – interrogação para «mover»

- A exclusão dos peixes dos sacrifícios consagrados a Deus ( e a comparação peixes/outros animais)

- Comparação peixes/orador

- O hino de louvor final

- O quiasmo final

- As repetições – paralelismo // gradação que intensifica o sentido /antítese «eu-vós», pregador-auditório impõe-se naturalmente por meio da adversativa.

- Estrutura circular fornecida pelos verbos iniciais e pelos nomes finais acaba por confirmar a demonstração:

Eu falo mas vós não ofendeis a Deus com as palavras

eu lembro-me mas vós não ofendeis a Deus com a memória

eu discorro mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento

eu quero mas vós não ofendeis a Deus com a vontade

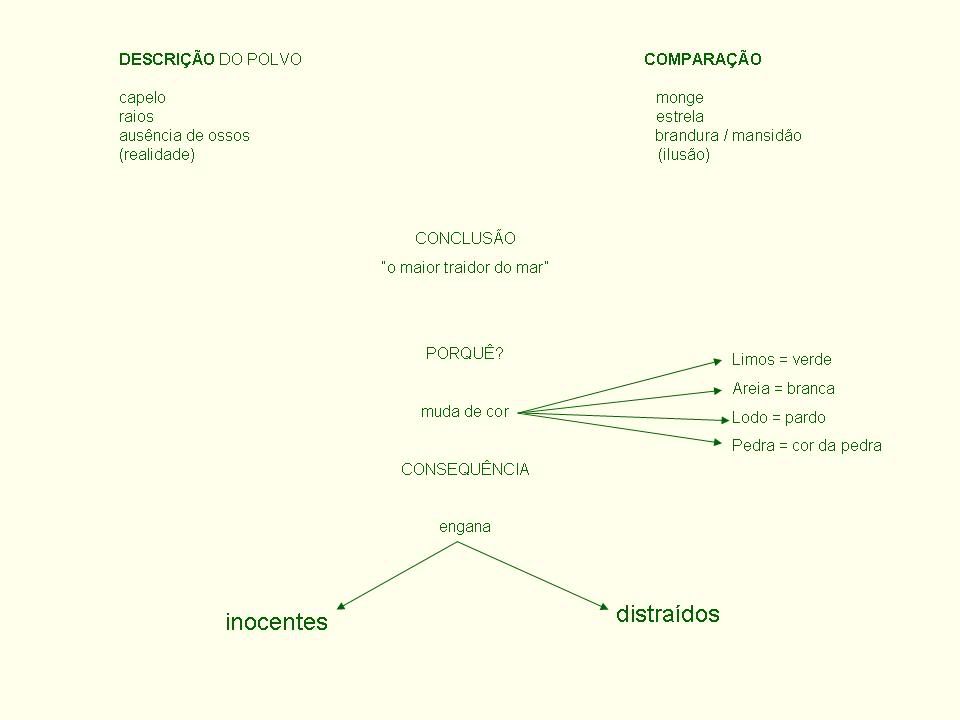

polvo - descrição - comparação

O POLVO

Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão polvo, contra o qual têm suas queixas, e grandes, não menos que S. Basílio e Santo Ambrósio. O polvo com aquele seu capelo, parece um monge; com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela; com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes Doutores da Igreja latina e grega, que o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo primeiramente em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores, que no camaleão são gala, no polvo são malícia; as figuras, que em Proteu são fábula, no polvo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde; se está na areia, faz-se branco; se está no lodo, faz-se pardo; e se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui que sucede? Sucede que outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado, e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente, e fá-lo prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais, porque nem fez tanto. Judas abraçou a Cristo, mas outros o prenderam; o polvo é o que abraça e mais o que prende. Judas com os braços fez o sinal, e o polvo dos próprios braços faz as cordas. Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante; traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras. O polvo, escurecendo-se a si, tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz, é a luz, para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e vil, qual é a tua maldade, pois Judas em tua comparação já é menos traidor!

Padre António Vieira, Sermão de Santo António aos Peixes

No amor...

No amor podemos substituir uma pessoa por outra, mas não na amizade, porque cada amigo tem o seu lugar e não podemos substituí - lo. Se perdes um amigo, o seu vazio nunca será substituído por outro, fica para sempre. Por isso, de certo modo, convive sempre contigo. A amizade é uma paixão, e eu sinto para com ela uma grande disponibilidade.

António Lobo Antunes

- Lido aqui.

Como é vil o coração que não sabe amar

Como é vil o coração que não sabe amar,

que não pode embriagar-se de amor!

Se não amares, como poderás apreciar

a deslumbrante luz do sol e a doce claridade do luar?

Omar Khayyam

Rotina

Passamos pelas coisas sem as ver,

gastos, como animais envelhecidos:

se alguém chama por nós não respondemos,

se alguém nos pede amor não estremecemos,

como frutos de sombra sem sabor,

vamos caindo ao chão, apodrecidos.

Eugénio de Andrade

Desejos vãos

Eu queria ser o Mar de altivo porte

Que ri e canta, a vastidão imensa!

Eu queria ser a Pedra que não pensa,

A pedra do caminho, rude e forte!

Eu queria ser o Sol, a luz intensa,

O bem do que é humilde e não tem sorte!

Eu queria ser a Árvore tosca e tensa

Que ri do mundo vão e até da morte!

Mas o Mar também chora de tristeza...

As árvores também, como quem reza,

Abrem, aos Céus, os braços, como um crente!

E o Sol, altivo e forte, ao fim de um dia,

Tem lágrimas de sangue na agonia!

E as Pedras... essas... pisa-as toda a gente!...

Florbela Espanca

Cada árvore é um ser para ser em nós

Cada árvore é um ser para ser em nós

Para ver uma árvore não basta vê-la

a árvore é uma lenta reverência

uma presença reminiscente

uma habitação perdida

e encontrada

À sombra de uma árvore

o tempo já não é o tempo

mas a magia de um instante que começa sem fim

a árvore apazigua-nos com a sua atmosfera de folhas

e de sombras interiores

nós habitamos a árvore com a nossa respiração

com a da árvore

com a árvore nós partilhamos o mundo com os deuses

António Ramos Rosa

RERATO OVAL

O castelo onde o meu criado achara por bem penetrar à força, em vez de me condenar, deploravelmente ferido como eu estava a passar uma noite ao relento, era uma dessas construções, misto de grandeza e de melancolia, que por longo tempo ergueram a sua fronte orgulhosa no meio dos Apeninos, tanto na realidade como na imaginação da Srª Radcliffe. Segundo toda a aparência, tinha sido temporária e recentemente abandonado. Instalámo-nos numa das dependências menos amplas e menos sumptuosamente mobiladas, situada numa torre afastada do edifício. A sua decoração era rica, mas antiquada e

Tomei profundo interesse – talvez fosse o meu delírio a causa disso – por esses quadros, suspensos não só nas principais paredes mas também nos inúmeros recantos que a extravagante arquitectura do castelo tornava inevitáveis; de tal modo que mandei Pedro fechar as pesadas portas das janelas do aposento – pois era já noite -, acender um grande candelabro de vários braços, colocado junto da minha cabeceira, e abrir de par em par os reposteiros de veludo preto, guarnecidos de franjas, que cercavam o leito. Dei estas ordens para que ao menos, no caso de eu não poder dormir, me deleitasse com a contemplação dessas pinturas e com a leitura de um pequeno volume que encontrara sobre o travesseiro e que continha a descrição e a análise dos quadros.

Li durante muito tempo, muito tempo; contemplei religiosamente, devotadamente; as horas consumiam-se, rápidas e gloriosas, e chegou a profunda meia-noite. A posição do candelabro não me agradava; por isso, estendendo a mão com dificuldade, para não incomodar o meu criado que repousava, coloquei o objecto de maneira que fizesse incidir os seus raios plenamente sobre o livro.

Mas o efeito produzido foi absolutamente inesperado. Os raios de luz das numerosas velas (porque eram muitas) caíram então sobre um recanto do quarto que até aí uma das colunas do leito mergulhara em sombra densa. Vi à luz viva uma pintura que, a princípio, me tinha passado despercebida. Era o retrato de uma rapariga já amadurecida, quase mulher. Deitei ao quadro um olhar rápido e fechei os olhos. Porquê? Ao princípio eu próprio não soube porquê. Mas, enquanto mantinha as pálpebras fechadas, analisei rapidamente a causa que me obrigara a fechá-las assim. Fora um movimento voluntário para ganhar tempo para pensar, - para me certificar de que a vista não me enganara, para acalmar e preparar o espírito para uma contemplação mais fria e mais segura. Ao fim de alguns instantes, olhei de novo fixamente para o quadro.

Não podia duvidar, mesmo que quisesse, de que via então com toda a nitidez, pois o primeiro fulgor do candelabro sobre aquela tela dissipara o espanto e o devaneio de que os meus sentidos estavam possuídos, e chamara-me num instante à vida real.

O retrato, como já disse, era o de uma rapariga. Era simplesmente uma cabeça, com as espáduas, tudo naquele estilo que se chama, em linguagem técnica, estilo de vinheta, bastante à maneira de Sully nas suas cabeças predilectas. Os braços, o seio e até as extremidades dos cabelos radiosos fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que dava contraste ao conjunto. O caixilho oval, magnificamente dourado e lavrado em metal, ao gosto mourisco. Como obra de arte, não se podia encontrar nada mais digno de admiração do que a própria pintura. Mas é possível que não fosse nem a execução da obra nem a imortal beleza da fisionomia o que tão de súbito e tão fortemente me impressionou. Ainda menos devo acreditar que a minha imaginação, saída de uma meia sonolência, tivesse tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Antes de mais compreendi que os pormenores do desenho, o estilo de vinheta e o aspecto da moldura teriam imediatamente dissipado tal sortilégio e me preservariam de qualquer ilusão por momentânea que fosse. Enquanto fazia e aprofundava estas reflexões, conservei-me meio estendido, meio sentado, uma hora inteira talvez, com os olhos pregados naquele retrato. Por fim, depois de ter descoberto o verdadeiro efeito que ele produzia, deixei-me cair de novo no leito. Adivinhava que o encanto da pintura residia numa expressão vital absolutamente adequada à própria vida, que a princípio me fizera estremecer e, finalmente, me deixava confuso, subjugado, amedrontado. Com profundo e respeitoso terror, tornei a pôr o candelabro na sua posição primitiva. Depois de ter assim furtado aos meus olhos a causa de tão grande perturbação, procurei vivamente o livro que continha a análise dos quadros e a sua história. Indo direito ao número que designava o retrato oval, li o vago e singular relato que se segue.

«Era uma rapariga de raríssima beleza e não menos gentil que alegre. Maldita a hora em que ela viu, amou e desposou o pintor. Este, apaixonado, estudioso, austero, já tinha encontrado esposa na sua Arte, ela, rapariga de rara beleza e não menos gentil que alegre, toda luz e sorrisos, com o feitio folgazão de uma corça, amando com ternura todas as coisas e odiando apenas a Arte que era sua rival, só temia a paleta e os pincéis, e os outros instrumentos que a privavam da presença do seu bem-amado. Terrível coisa foi para a dama ouvir o pintor exteriorizar o desejo de pintar também a sua jovem esposa. Mas ela, humilde e obediente, posou durante longas semanas, na sombria e alta câmara da torre, onde a luz se filtrava unicamente pelo tecto e incidia sobre a desmaiada tela. Ele, porém, o pintor, punha toda a sua glória naquela obra, que progredia de hora para hora. – Era um homem apaixonado, estranho, meditabundo, perdido em devaneios; de tal maneira que não queria ver como a luz que tão lugubremente caía naquela torre isolada ressequia a saúde e o espírito de sua mulher, que definhava visivelmente para toda a gente menos para ele. E ela sorria sempre, sempre, sem se queixar, pois via que o pintor (de tão grande renome) sentia vivo e ardente prazer na sua tarefa, e trabalhava noite e dia para pintar aquela que tão ternamente amava, - mas que enlanguescia, cada vez mais, de dia para dia. E, na verdade, aqueles que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da semelhança, como de extrema maravilha, como de uma prova de talento do pintor, não menor que o seu amor profundo por aquela que ele tão miraculosamente pintava.

Um dia, contudo, quando a tarefa estava no fim, ninguém mais foi admitido na torre; o pintor enlouquecera com o ardor que punha no seu trabalho e raramente desviava o olhar da tela, mesmo para contemplar o rosto da mulher. Ele não queria ver que as cores que espalhava na tela eram tiradas das faces daquela que estava junto de si. E quando muitas semanas já se tinham passado e muito pouco restava para fazer, nada mais que um retoque na boca e uns laivos nos olhos, o espírito da retratada palpitou ainda como a chama viva de uma lâmpada. Foi então o retoque e postos os laivos, e, por momentos, o pintor quedou-se em êxtase diante do trabalho concluído, mas, um minuto depois, ainda a contemplá-lo, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com a voz estrepitosa: «Mas é a própria Vida!» e então bruscamente, voltou-se para contemplar a sua bem-amada: - estava morta!».

“Retrato Oval”, in Um Homem na Lua. Tradução de Domingos Monteiro.

texto compreendido

Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga

[…]

![]() Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, que se lhe há-de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho; mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos; e como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só fazia fruto o Santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação, e uns pés, a que se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria por ventura a prudência ou a covardia humana; mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina.

Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, que se lhe há-de fazer? Este ponto não resolveu Cristo, Senhor nosso, no Evangelho; mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos; e como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só fazia fruto o Santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele, e faltou pouco para que lhe não tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação, e uns pés, a que se não pegou nada da terra, não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria por ventura a prudência ou a covardia humana; mas o zelo da glória divina, que ardia naquele peito, não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina.

Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra vai-se ao mar, e começa a dizer a altas vozes: «já que me não querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes!»

Oh! Maravilhas do Altíssimo! Oh! poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos; e, postos por sua ordem com as cabeças de fora da água, António pregava, e eles ouviam.

Se a Igreja quer que preguemos de Santo António sobre o evangelho, dê-nos outro. Vos estis sal terrae: é muito bom texto para os outros santos doutores; mas para santo António vem-lhe muito curto. Os outros santos doutores da Igreja foram sal da terra, Santo António foi sal da terra e foi sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Quanto mais que o sal da minha doutrina, qualquer que ele seja, tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida à de Santo António em Arimino, que é força segui-la

Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer Domina maris: Senhora do mar. e posto que o assunto seja desusado, espero que me não falte com a costumada graça. Ave Maria.

Archives

outubro 2005 novembro 2005 janeiro 2006 fevereiro 2006 março 2006 abril 2006 setembro 2006 outubro 2006 novembro 2006 dezembro 2006 janeiro 2007 abril 2007